墓じまいを検討する際、最も重要かつ慎重に進めるべきなのが親戚への手紙による連絡です。適切な手紙を送らずに墓じまいを進めてしまうと、親族間のトラブルや法的問題に発展する可能性があります。

実際に墓じまいは個人だけの判断で行えるものではなく、お墓を共有する親戚の同意が必要です。しかし、どのような内容で手紙を書けばよいのか、いつ誰に送るべきなのか、費用負担をどう説明すればよいのかなど、初めての経験では分からないことが多いでしょう。

本記事では、墓じまいで親戚に送る手紙の書き方を、事前相談から完了報告まで段階別に詳しく解説します。実際に使える例文やトラブルを防ぐためのマナー、親戚関係を良好に保つコミュニケーション術まで、一次情報に基づいて分かりやすくお伝えします。

墓じまいで親戚への手紙が必要な理由と基本知識

墓じまいは単独で決められる事柄ではありません。お墓は先祖代々にわたって親族で管理してきた財産であり、その処分には関係者全員の理解と同意が不可欠です。手紙による適切な連絡を怠ると、後々まで続く親族間の対立を招く恐れがあります。

墓じまいとは何か・なぜ親戚への連絡が重要なのか

墓じまいとは、お墓を撤去して更地に戻し、遺骨を別の場所へ移すことを指します。少子高齢化や核家族化により、お墓の管理が困難になった家庭で選択されることが増えています。しかし、お墓には法的な権利関係が複雑に絡んでおり、祭祀承継者だけの判断で進めることはできません。

親戚への連絡が重要な理由は、まず法的な観点から、墓地埋葬法により遺骨の移動には親族の同意が求められるためです。さらに、お墓は家族の精神的な支えでもあり、一方的な決定は感情的な対立を生む可能性があります。

親戚への手紙の役割と法的な意味

親戚への手紙は単なる「お知らせ」ではなく、法的手続きの重要な一環です。墓じまいを行うには改葬許可証の取得が必要で、その際に親族の同意書が求められる場合があります。手紙は同意を得るための正式な依頼書としての役割を果たします。

また、手紙には記録としての意味もあります。後日トラブルが発生した際、適切な手順を踏んで親族に相談したことを証明する重要な資料となります。そのため、送付日時や相手、内容を正確に記録しておくことが大切です。

手紙を出すタイミングと順序

手紙を出すタイミングは、墓じまいを検討し始めた段階が最適です。具体的な計画が固まる前に相談することで、親族の意見を取り入れながら進められます。急な連絡は反発を招きやすく、十分な検討時間を設けることが円満解決の鍵となります。

順序としては、まず最も関係の深い親族から始めます。例えば、故人の配偶者、子ども、兄弟姉妹の順番で連絡し、その後従兄弟やその他の親戚へと範囲を広げていきます。一斉に連絡するのではなく、段階的に進めることで混乱を避けられます。

連絡すべき親戚の範囲と優先順位

連絡すべき親戚の範囲は、お墓の成り立ちや家族構成によって異なります。一般的には、三親等以内の親族への連絡が基本とされています。具体的には、故人の配偶者、子ども、孫、親、兄弟姉妹、甥姪が該当します。

優先順位の決め方として、まず法定相続人に近い順番を基準にします。次に、普段からお墓参りに来ている親族、お墓の管理費を負担している親族を優先します。遠方に住んでいても、精神的に深い関わりがある親族には必ず連絡することが重要です。

事前準備として確認しておくべき事項

手紙を書く前に、お墓の権利関係を明確にしておきます。墓地の使用許可証、過去の管理費支払い記録、お寺との檀家契約書などを整理し、現在の状況を正確に把握します。また、墓石の所有者や埋葬されている方の戸籍関係も調べておきます。

さらに、墓じまいの理由を明確にしておくことが大切です。「管理が困難になった」「継承者がいない」「遠方で参拝できない」など、具体的で説得力のある理由を整理します。感情論ではなく、客観的事実に基づく説明ができるよう準備しておきましょう。

– 墓地使用許可証または墓地使用権利書

– 埋葬許可証(納骨時に受領した書類)

– 戸籍謄本(埋葬されている方全員分)

– お寺との檀家契約に関する書類

– 管理費の支払い記録

– 墓石建立時の契約書や領収書

田中家の場合、祖父母が眠る墓の管理者である長男の太郎さんが墓じまいを検討しました。まず戸籍を調べて埋葬者を確認し、次に墓地管理事務所で使用許可証を取得しました。その後、弟2人と妹1人に相談の手紙を送り、全員の同意を得てから具体的な手続きに入りました。事前準備に2か月かけたことで、親族間のトラブルなく進められました。

- 墓じまいは親族全員の同意が法的・道徳的に必要

- 手紙は同意取得のための正式な依頼書としての役割を持つ

- 連絡は検討段階から始め、三親等以内を基本範囲とする

- 事前に権利関係と具体的理由を明確にしておく

親戚への事前相談と同意取得の進め方

墓じまいの同意取得は、単に賛成・反対を聞くだけでは不十分です。親族それぞれの想いや事情を理解し、納得してもらうためのプロセスが重要になります。適切な手順を踏むことで、円満な合意形成が可能となります。

親族会議の開催方法と準備

親族会議は、墓じまいについて全員で話し合う重要な場です。開催時期は、お盆や年末年始など親族が集まりやすい時期を選びます。会場は故郷の実家や親族の誰かの自宅、必要に応じて公民館などの中立的な場所を利用します。

会議の準備として、議題と資料を事前に配布します。墓じまいの理由、費用見積もり、新しい供養方法の提案、スケジュール案などを分かりやすい資料にまとめます。また、司会進行役を決め、感情的にならずに建設的な話し合いができる環境を整えます。

同意書の作成方法と必要項目

同意書は口約束ではなく、書面で正式に取り交わします。必要項目として、墓じまいを行う墓地の所在地、埋葬されている方の氏名、移転先の情報、費用負担の方法、実施予定時期を明記します。また、同意者の住所・氏名・押印欄も設けます。

同意書の文面は堅苦しすぎず、かといって軽薄にならないよう注意が必要です。「〇〇家先祖代々之墓の墓じまいについて、下記の通り同意いたします」といった丁寧な表現を使います。複数枚作成し、関係者全員が同じ内容を保管できるようにします。

反対意見への対処法

反対意見が出た場合は、まず相手の気持ちを受け止めることが大切です。「お墓がなくなるのは寂しい」「先祖に申し訳ない」といった感情的な反対には、共感を示しながら現実的な解決策を提示します。例えば、新しい供養方法でも故人を大切にする気持ちは変わらないことを説明します。

経済的な理由で反対される場合は、具体的な数字を示して説明します。現在の管理費と墓じまい費用を比較し、長期的な視点での負担軽減効果を示します。また、費用分担の見直しや分割払いなど、柔軟な対応策も検討します。

遠方の親戚との連絡手段

遠方の親戚とは、手紙だけでなく電話やビデオ通話も併用します。手紙で概要を説明した後、電話で詳細を話し合い、必要に応じてビデオ通話で資料を共有しながら説明します。メールやLINEなどのデジタルツールも、相手が慣れている場合は有効な連絡手段となります。

遠方の親戚には、現地の状況を写真や動画で伝えることも効果的です。お墓の現在の様子、周辺環境の変化、管理の困難さなどを視覚的に示すことで、理解が深まりやすくなります。

同意取得後の確認事項

全員の同意が得られた後は、具体的なスケジュールと役割分担を決めます。誰がどの手続きを担当するか、費用はどのように分担するか、移転先はどこにするかなど、詳細を文書で確認します。また、途中で気持ちが変わった場合の対応方法も話し合っておきます。

同意書は公証役場で公正証書にすることも検討します。特に高額な費用が発生する場合や、相続関係が複雑な場合は、法的な効力を持つ書面にしておくと安心です。

| 段階 | 期間 | 主な作業 |

|---|---|---|

| 事前準備 | 1-2か月 | 資料収集、親族リスト作成、相談手紙の準備 |

| 親族会議 | 1日 | 全体説明、質疑応答、意見調整 |

| 同意取得 | 2-4週間 | 個別相談、同意書作成・署名 |

Q: 同意書に法的な効力はありますか?

A: 同意書自体に法的拘束力はありませんが、改葬手続きで行政から求められる場合があります。また、後のトラブル防止には有効な証拠となります。

Q: 一人だけ反対している場合はどうすればよいですか?

A: まず十分に話し合い、妥協点を探ります。それでも解決しない場合は、家庭裁判所の調停を利用する方法もあります。ただし、親族関係を重視するなら時間をかけて説得を続けることをお勧めします。

- 親族会議は準備を重視し、資料と進行を事前に整える

- 同意書は必要項目を明記し、全員が同じ内容を保管する

- 反対意見には感情面と論理面の両方からアプローチする

- 遠方の親戚とは複数の連絡手段を併用して密に連携する

- 同意取得後は具体的なスケジュールと役割分担を文書化する

墓じまい費用の説明と負担方法

墓じまいには相応の費用が発生するため、親戚への説明と費用負担の取り決めは慎重に行う必要があります。透明性のある費用説明と公平な負担方法を提示することで、金銭面でのトラブルを防ぎ、親族間の信頼関係を維持できます。

墓じまいにかかる費用の内訳

墓じまいの費用は、主に閉眼供養、墓石撤去工事、遺骨取り出し、改葬先への納骨の4つに分かれます。閉眼供養はお寺への お布施として3万円から10万円程度が相場です。墓石の大きさや立地条件によって異なりますが、一般的な墓石撤去工事費は20万円から50万円程度となります。

さらに、離檀料としてお寺に10万円から30万円程度を納める場合があります。ただし、離檀料に法的な根拠はなく、お寺との関係や地域の慣習によって大きく異なります。また、新しい供養先への納骨費用も10万円から50万円程度必要になることが多いです。

費用負担の分担方法と相場

費用負担の分担方法として、最も一般的なのは法定相続分に応じた負担です。配偶者が2分の1、子どもが残りを人数で等分するという方法です。しかし、実際のお墓との関わりの深さや経済状況を考慮して調整することも重要です。

例えば、長男が墓の管理を一手に担ってきた場合は負担を軽くし、普段お墓参りに来ない親族は相応の負担をしてもらうという考え方もあります。また、経済的に困窮している親族がいる場合は、他の親族が多めに負担することで全体のバランスを取ります。

費用を抑える方法

墓じまい費用を抑える方法として、まず複数の石材店から見積もりを取ることが基本です。工事内容や使用する重機、作業人数によって費用は大きく変わります。また、閑散期である冬季に実施することで、工事費用の割引を受けられる場合があります。

お寺との関係では、離檀料について事前に相談し、分割払いや現物供養(仏具の寄贈など)での対応が可能か確認します。ただし、一方的な値下げ交渉は関係悪化を招くため、相互に納得できる方法を模索することが大切です。

親戚への費用説明の仕方

親戚への費用説明では、まず全体の概算を示し、その後詳細な内訳を説明します。見積書のコピーを配布し、どの項目にいくらかかるかを具体的に示します。また、比較検討の結果選んだ業者の理由も併せて説明することで、透明性を保ちます。

費用の妥当性を示すため、地域の相場情報や複数社の見積もりを提示することも効果的です。「他社と比較して適正価格である」「地域相場より安く抑えられた」といった具体的な根拠があると、親族の理解を得やすくなります。

金銭トラブルを避けるための注意点

金銭トラブルを避けるためには、費用負担について書面で取り決めることが重要です。誰がいつまでにいくら負担するか、支払い方法はどうするか、追加費用が発生した場合の対応はどうするかなど、詳細を文書化します。

また、費用の管理は透明性を重視し、専用の口座を開設して入出金を明確に記録します。領収書は全て保管し、親族から求められればいつでも開示できるよう準備しておきます。最終的には、全ての支出について詳細な報告書を作成し、親族全員に配布します。

– 閉眼供養(お布施):3万円〜10万円

– 墓石撤去工事:20万円〜50万円

– 離檀料:10万円〜30万円

– 改葬手続き費用:1万円〜3万円

– 新しい納骨先費用:10万円〜50万円

合計:44万円〜143万円程度

佐藤家では、3人の兄弟で墓じまいを行いました。長男が50万円、次男と三男がそれぞれ30万円を負担し、総額110万円の墓じまい費用を分担しました。長男は普段から墓の管理をしており、他の兄弟より負担を多くすることで合意しました。費用の支払いは専用口座を開設し、全ての支出について月次報告書を作成して透明性を保ちました。

- 墓じまい費用は40万円〜150万円程度が一般的な範囲

- 費用負担は法定相続分を基本に、実情に応じて調整する

- 複数見積もりと閑散期施工で費用を抑制できる

- 親戚への説明は具体的な内訳と根拠を示して透明性を保つ

- 金銭管理は専用口座と詳細記録で透明性を確保する

墓じまい手紙・挨拶状の基本的な書き方

墓じまいの手紙は、相手への敬意と感謝を示しながら、必要な情報を正確に伝える重要な文書です。適切な敬語の使用と丁寧な表現を心がけることで、親族の理解と協力を得やすくなります。ここでは基本的な構成とマナーについて詳しく解説します。

手紙の基本構成とマナー

墓じまいの手紙は、前文、主文、末文、後付けの4つの部分から構成されます。前文では時候の挨拶と相手の安否を気遣う言葉から始めます。主文では墓じまいの理由と経緯を丁寧に説明し、末文では今後ともよろしくお願いしますという挨拶で締めくくります。

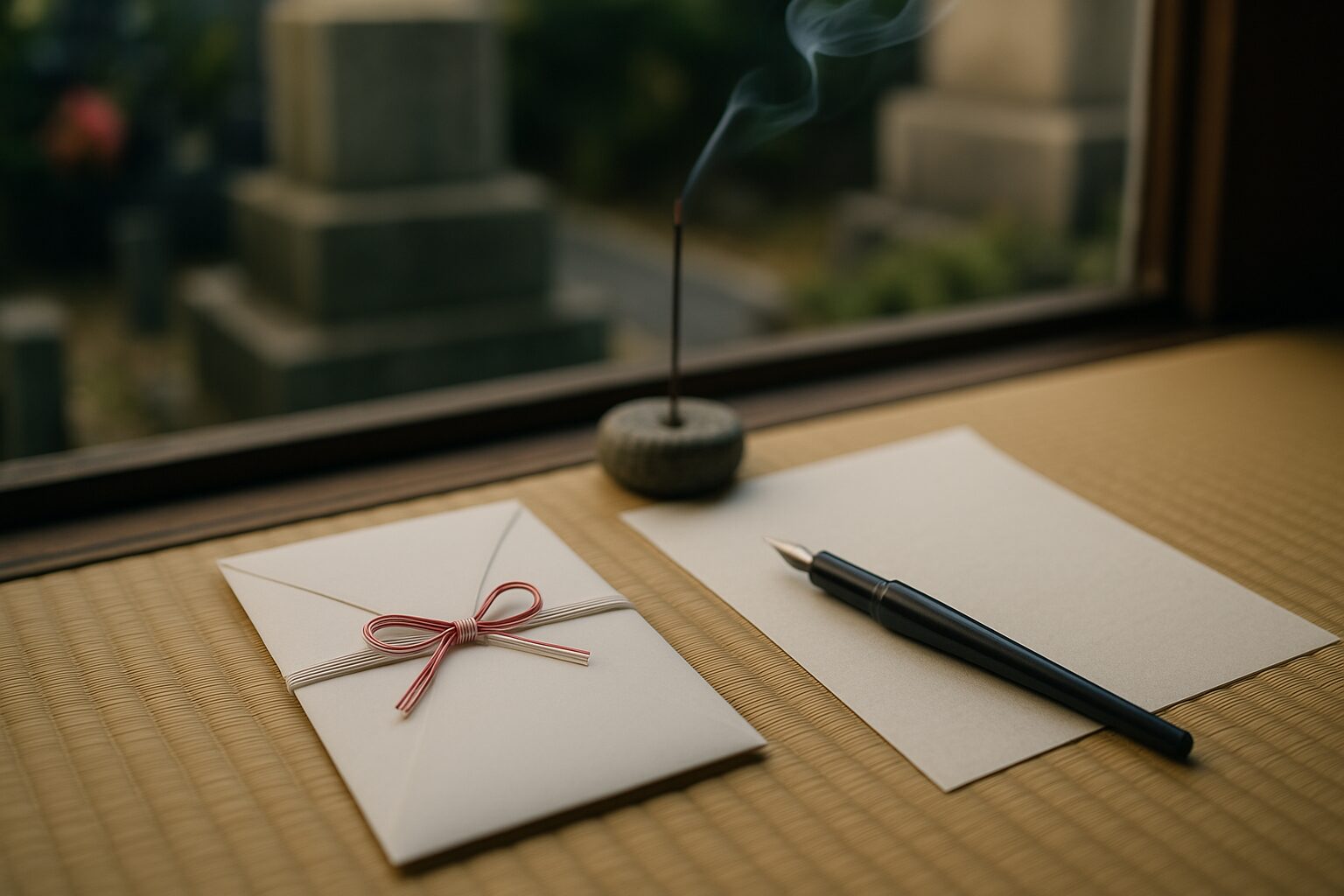

用紙は白無地の便箋を使用し、黒または濃紺のペンで丁寧に手書きします。パソコンで作成する場合も、署名部分は手書きにすることで誠意を示します。封筒は白無地を選び、宛名は正式な住所と氏名を楷書で書きます。

時候の挨拶と敬語の使い方

時候の挨拶は季節に応じて適切な表現を選びます。春なら「桜の候」「新緑の候」、夏なら「盛夏の候」「残暑の候」といった具合です。ただし、墓じまいという重要な内容のため、過度に華やかな表現は避け、落ち着いた印象の言葉を選びます。

敬語は尊敬語、謙譲語、丁寧語を適切に使い分けます。相手の行為には「いらっしゃる」「くださる」などの尊敬語を、自分の行為には「いたします」「させていただく」などの謙譲語を使用します。また、「です・ます」調で統一し、堅苦しすぎない程度の丁寧さを心がけます。

感謝の気持ちを伝える表現

感謝の表現は、具体的で心のこもった言葉を選びます。「いつもお墓参りをしていただき」「長年にわたりご理解とご協力をいただき」など、相手の行為を具体的に挙げて感謝を示します。一般的な定型文だけでなく、個人的なエピソードを交えることで、より誠実な印象を与えます。

また、先祖への思いを共有していることも表現に含めます。「ご先祖様への思いは変わらない」「新しい形での供養を続けたい」といった言葉で、墓じまいが決して先祖を軽んじるものではないことを伝えます。

理由説明の書き方とポイント

墓じまいの理由は、感情的にならず客観的事実に基づいて説明します。「遠方のため頻繁な管理が困難」「高齢のため墓参が物理的に難しい」「継承者がいない状況」など、具体的で理解しやすい理由を挙げます。

理由を説明する際は、責任転嫁にならないよう注意が必要です。「誰も手伝ってくれない」といった表現ではなく、「現在の状況では十分な管理ができない」という客観的な表現を心がけます。また、解決のために検討した他の選択肢についても触れ、墓じまいが最良の選択であることを示します。

結びの言葉と署名の仕方

結びの言葉では、今後の関係継続への願いと、相談への感謝を表現します。「今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします」「この度はご相談にお時間をいただき、誠にありがとうございます」など、関係を大切にする姿勢を示します。

署名は正式な氏名を記載し、必要に応じて住所と電話番号も添えます。複数人で連名にする場合は、代表者の名前を最初に書き、「外親族一同」などと続けます。印鑑は実印でなくても構いませんが、きちんとした認印を使用します。

| 構成要素 | 内容 | 文字数目安 |

|---|---|---|

| 前文 | 時候の挨拶、安否確認 | 50-80字 |

| 主文 | 墓じまいの説明、理由、依頼 | 300-500字 |

| 末文 | 感謝、今後の関係への言及 | 80-120字 |

| 後付け | 日付、署名 | 30-50字 |

Q: 手紙はパソコンで作成してもよいですか?

A: 基本的には手書きが望ましいですが、文字に自信がない場合はパソコン作成でも構いません。ただし、署名部分は必ず手書きにして、誠意を示しましょう。

Q: どのくらいの長さの手紙が適切ですか?

A: 便箋2-3枚程度(400-600字)が目安です。短すぎると誠意が伝わらず、長すぎると要点がぼやけてしまいます。必要な情報を簡潔にまとめることが大切です。

- 手紙は前文・主文・末文・後付けの4部構成で作成する

- 時候の挨拶は季節に応じ、敬語は適切に使い分ける

- 感謝の表現は具体的で心のこもった言葉を選ぶ

- 理由説明は客観的事実に基づき、責任転嫁を避ける

- 結びの言葉で今後の関係継続への願いを表現する

シーン別・墓じまい手紙の例文集

墓じまいの手紙は、相談段階から完了報告まで複数のタイミングで必要になります。それぞれの場面に応じた適切な例文を参考にすることで、相手に誠意を伝えながら必要な情報を正確に伝達できます。ここでは実際に使える具体的な例文を段階別に紹介します。

事前相談時の手紙例文

事前相談の手紙は、墓じまいを検討していることを初めて親戚に伝える重要な文書です。相手の感情に配慮しながら、現状の課題と検討の経緯を丁寧に説明する必要があります。以下は親戚への事前相談で使用できる基本的な例文です。

「拝啓 初秋の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は何かとお心遣いをいただき、誠にありがとうございます。さて、この度は〇〇家のお墓の件でご相談があり、お手紙を差し上げました。近年、私どもも高齢となり、遠方にあるお墓の管理が困難になってまいりました。また、子どもたちも都市部に住んでおり、将来的な継承についても課題を感じております。つきましては、墓じまいについてご検討いただきたく、皆様のお考えをお聞かせ願えればと存じます。ご先祖様への思いは変わらず、新しい形での供養を続けてまいりたいと考えております。お忙しい中恐れ入りますが、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。敬具」

完了報告の挨拶状例文

墓じまい完了後の挨拶状は、協力への感謝と新しい供養方法について報告する内容になります。今後の供養についても触れることで、親族との関係継続への配慮を示します。

「拝啓 晩秋の候、皆様にはご健勝にてお過ごしのことと拝察いたします。この度は〇〇家先祖代々之墓の墓じまいに際し、格別のご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。おかげさまで、〇月〇日に無事閉眼供養を終え、ご遺骨を〇〇霊園の永代供養墓にお納めすることができました。長年にわたりお守りいただいたお墓とのお別れは寂しいものでございましたが、新しい安住の地で安らかにお眠りいただけるものと存じます。今後は年忌法要なども〇〇霊園にて執り行う予定でございます。詳細が決まりましたら、改めてご連絡させていただきます。末筆ながら、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。敬具」

永代供養への移行を伝える例文

永代供養への移行は、従来のお墓参りの形が変わることを意味します。親族が戸惑わないよう、永代供養の内容と今後の供養方法について具体的に説明することが重要です。

「拝啓 新緑の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、先日ご相談申し上げました〇〇家のお墓につきまして、皆様のご同意をいただき、〇〇寺の永代供養墓への移転が決まりましたのでご報告申し上げます。永代供養とは、お寺が責任をもって永続的に供養してくださる制度で、個別の墓石はございませんが、毎年春と秋に合同法要が営まれます。ご遺骨は最初の13年間は個別に安置され、その後合祀となる予定です。移転は〇月〇日を予定しており、当日は簡単な法要も執り行います。今後のお参りにつきましても、随時可能でございますので、お気軽にお越しください。今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げます。敬具」

お寺への離檀挨拶の例文

お寺への離檀挨拶は、長年の檀家関係への感謝と今後の関係について言及する必要があります。一方的な通告ではなく、相談の形で進めることが円満な関係維持につながります。

「拝啓 向春の候、ご住職様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。いつも〇〇家の供養につきまして格別のお心遣いをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、この度は〇〇家先祖代々之墓の件でご相談がございます。私どもも高齢となり、遠方にあるお墓の管理が困難な状況となってまいりました。つきましては、誠に勝手ながら墓じまいをさせていただき、他の霊園への移転を検討しております。長年にわたりご先祖様をお守りいただいたこと、心より感謝申し上げます。お忙しい中恐れ入りますが、手続き等についてご指導いただければ幸いです。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。敬具」

遠方の親戚向けの簡潔な例文

遠方の親戚や高齢の親族には、要点を簡潔にまとめた分かりやすい文面が適しています。複雑な説明よりも、必要最小限の情報を分かりやすく伝えることを重視します。

「拝啓 秋涼の候、お元気でお過ごしでしょうか。この度、〇〇家のお墓について大切なお知らせがございます。管理が困難になったため、墓じまいを行い、〇〇霊園の永代供養墓に移すことにいたしました。皆様には長年ご理解をいただき、ありがとうございました。新しい供養の場所は〇〇市〇〇町の〇〇霊園です。お参りはいつでもできますので、お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。詳しいことでご質問がございましたら、お気軽にお電話ください。皆様のご健康をお祈りしております。敬具」

– 相手との関係性に応じた敬語レベルの調整

– 時候の挨拶は手紙を書く季節に合わせる

– 具体的な日程や場所を明記する

– 感謝の気持ちと今後の関係への配慮を表現

– 連絡先を明記し、質問しやすい環境を作る

– 誤字脱字がないか最終確認を行う

山田家では、祖父母の墓じまいに際して3段階で手紙を送付しました。第1段階では事前相談の手紙を6名の親戚に送り、2週間後に電話でフォローしました。第2段階では具体的な計画が固まった段階で詳細を報告し、同意書への署名を依頼しました。第3段階では墓じまい完了後に感謝の挨拶状を送付し、新しい供養方法についても丁寧に説明しました。段階的な連絡により、親戚全員から理解と協力を得ることができました。

- 事前相談の手紙は現状の課題と検討経緯を丁寧に説明する

- 完了報告では協力への感謝と新しい供養方法を報告する

- 永代供養の説明は制度の内容と今後の供養について具体的に記載

- お寺への挨拶は長年の感謝と相談の形で進める

- 遠方の親戚には要点を簡潔にまとめた分かりやすい文面を使用

親戚とのトラブルを防ぐコミュニケーション術

墓じまいは感情的になりやすい問題であり、親戚間のトラブルが発生しやすいデリケートな事柄です。適切なコミュニケーション技術を身につけることで、対立を避けながら建設的な話し合いを進めることができます。相手の立場を理解し、共感を示しながら進める姿勢が重要です。

感情的にならない伝え方のコツ

感情的にならない伝え方として、まず「Iメッセージ」を活用します。「あなたが理解してくれない」ではなく、「私は困っている状況です」という形で自分の気持ちを伝えます。また、事実と感情を分けて話すことで、相手も冷静に受け止めやすくなります。

話し合いの際は、相手の発言を最後まで聞くことを心がけます。途中で反論したい気持ちを抑え、相手の真意を理解してから自分の意見を述べます。また、声のトーンや話すスピードにも注意し、落ち着いた印象を与えることで建設的な対話の雰囲気を作ります。

反対される場合の対話方法

反対意見に直面した場合は、まず相手の気持ちを受け止めることから始めます。「お気持ちはよく分かります」「そのように感じられるのは当然です」といった共感の言葉で相手の感情を認めます。その上で、現実的な課題について具体的なデータや事例を示して説明します。

反対の理由を詳しく聞き出し、それぞれについて解決策を提案します。例えば、「先祖に申し訳ない」という感情的な反対に対しては、新しい供養方法でも故人への思いは変わらないことを具体例を交えて説明します。「費用が高すぎる」という現実的な反対には、分割払いや負担軽減策を提案します。

誤解を招きやすい表現の回避法

墓じまいの説明では、誤解を招きやすい表現を避けることが重要です。「お墓を捨てる」「処分する」といった表現ではなく、「お墓を整理する」「新しい形で供養を続ける」という前向きな表現を使います。また、「面倒になった」ではなく「管理が困難になった」という客観的な表現を選びます。

金銭面の話をする際も、「お金がもったいない」ではなく「適切な管理のために」という表現を使います。相手が不快に感じる可能性のある言葉は避け、建設的で前向きな表現を心がけることで、理解を得やすくなります。

関係維持のための配慮事項

墓じまい後も親戚関係は続くため、関係維持への配慮が欠かせません。話し合いでは勝ち負けではなく、全員が納得できる解決策を目指します。譲れない部分と譲歩できる部分を明確にし、柔軟な対応を示すことで相手の協力を得やすくなります。

また、墓じまい後も定期的に連絡を取り合い、新しい供養の状況を報告します。年忌法要などの節目には積極的に声をかけ、親族の絆を維持する努力を続けます。一時的な対立があっても、誠実な対応を続けることで関係を修復できます。

専門家を交えた話し合いの活用

親族だけでは解決が困難な場合は、専門家の助言を求めることも効果的です。お寺の住職や石材店の担当者、場合によっては弁護士や司法書士などの法律専門家に同席してもらい、客観的な立場から説明してもらいます。

専門家の説明は、感情的になりがちな親族間の話し合いに冷静さをもたらします。また、法的な手続きや費用の妥当性についても、専門的な根拠を示して説明できるため、親族の理解を得やすくなります。

| 対立の種類 | 対応方法 | 使用する表現 |

|---|---|---|

| 感情的反対 | 共感→理解→提案 | 「お気持ちは分かります」 |

| 経済的反対 | 具体的数字で説明 | 「長期的には負担軽減に」 |

| 手続き的反対 | 専門家の助言活用 | 「専門家によると」 |

Q: 親戚が感情的になった場合はどう対応すればよいですか?

A: まず相手の感情を受け止め、落ち着くまで待ちます。「お気持ちは十分理解できます」と共感を示し、冷静になってから具体的な話し合いを再開します。無理に説得しようとせず、時間をかけて理解を得る姿勢が大切です。

Q: 話し合いが平行線になった場合の対処法は?

A: 一度話し合いを中断し、互いに考える時間を設けます。その間に第三者の意見を聞いたり、他の解決策を検討したりして、新たな提案を準備します。時には妥協案を検討することも必要です。

- Iメッセージを使い、事実と感情を分けて冷静に伝える

- 反対意見にはまず共感を示し、具体的な解決策を提案する

- 誤解を招く表現を避け、前向きで建設的な言葉を選ぶ

- 関係維持を重視し、全員が納得できる解決策を目指す

- 必要に応じて専門家を交えた客観的な話し合いを活用する

墓じまい後の関係継続と今後の供養

墓じまいは終わりではなく、新しい供養の始まりです。親戚との関係を良好に保ちながら、故人への思いを大切にした供養を続けていくことが重要になります。適切なフォローアップと情報共有により、家族の絆をより深めることも可能です。

墓じまい完了後のお礼とフォロー

墓じまい完了後は、協力してくれた親戚への丁寧なお礼が欠かせません。挨拶状の送付だけでなく、電話で直接感謝の気持ちを伝えることで、より深い信頼関係を築けます。また、墓じまいの過程で撮影した写真があれば、記録として親戚にも共有することで、共通の思い出として残せます。

お礼の際は、具体的にどのような協力が助かったかを伝えます。「ご理解をいただけて心強かった」「費用負担のご協力で予定通り進められた」など、相手の貢献を具体的に挙げることで、感謝の気持ちがより伝わります。

新しい供養方法の共有

新しい供養先について、親戚にも詳細な情報を共有します。永代供養墓の場合は、合同法要の日程や個別参拝の方法、納骨堂の場合は参拝時間や手続きについて説明します。写真付きの案内書を作成し、親戚が迷わずお参りできるよう配慮します。

また、新しい供養方法の意味や背景についても丁寧に説明します。「永代供養とは」「合祀墓の特徴」など、馴染みのない親戚にも理解しやすいよう、分かりやすい言葉で説明することが大切です。

年忌法要などの今後の相談

年忌法要やお盆の供養について、新しい形での執り行い方を親戚と相談します。従来のように自宅で行うか、新しい供養先で行うか、規模はどの程度にするかなど、親族の希望を聞きながら決めていきます。

法要の案内は余裕を持って行い、参加の可否を確認します。遠方の親戚には無理を強いず、気持ちだけでも受け取ってもらえるよう配慮します。また、法要後は参加できなかった親戚にも報告を行い、共に故人を偲ぶ気持ちを共有します。

親戚関係を良好に保つための工夫

墓じまい後も親戚関係を良好に保つため、定期的な連絡を心がけます。年賀状や暑中見舞い、季節の挨拶などの機会に、近況報告と合わせて新しい供養先の様子も伝えます。また、親戚の冠婚葬祭にも積極的に参加し、家族の絆を維持します。

親戚が集まる機会には、墓じまいについての感想や新しい供養についての意見を聞きます。改善点があれば柔軟に対応し、より良い供養の形を模索し続ける姿勢を示します。

次世代への情報引き継ぎ

墓じまいの経緯と新しい供養方法について、次世代にも適切に情報を引き継ぎます。なぜ墓じまいを選択したのか、どのような手続きを経たのか、親戚とはどのように話し合ったのかなど、詳細な記録を残しておきます。

子どもや孫世代が将来同様の判断を迫られた際の参考となるよう、トラブルの対処法や親戚との調整方法についても記録します。家系図と合わせて、誰に相談すべきか、どのような手順で進めるべきかを文書化しておくことで、次世代への負担を軽減できます。

– 完了直後:お礼の挨拶状送付

– 1か月後:電話で近況確認

– 3か月後:新しい供養先の案内書配布

– 半年後:初回の年忌法要相談

– 1年後:墓じまい1年後の報告

– 以降:定期的な近況報告と法要案内

鈴木家では、墓じまい後5年間にわたって親戚との良好な関係を維持しています。毎年のお盆には永代供養墓で合同の供養を行い、遠方の親戚にも写真付きの報告書を送っています。また、LINEグループを作成して新しい供養先の四季の様子を共有し、親戚間の交流も深まりました。孫世代からは「むしろ以前より親戚が集まりやすくなった」という声も聞かれ、墓じまいが家族の絆を深めるきっかけとなりました。

ミニQ&A:今後の供養継続についてQ: 永代供養にした場合、親戚はいつでもお参りできますか?

A: はい、多くの永代供養墓は年中無休で参拝可能です。ただし、納骨堂タイプの場合は開館時間が決まっているので、事前に確認して親戚に伝えておきましょう。

Q: 年忌法要は従来通り行う必要がありますか?

A: 法的な義務はありませんが、親族の気持ちを大切にして相談で決めることをお勧めします。規模を縮小したり、新しい供養先で行ったりと、柔軟に対応できます。

- 完了後は具体的な協力内容を挙げて丁寧にお礼を伝える

- 新しい供養方法は写真付き案内書で詳細に説明する

- 年忌法要は親族の希望を聞きながら新しい形を検討する

- 定期的な連絡と冠婚葬祭参加で関係維持に努める

- 墓じまいの記録と手順を次世代のために文書化して残す

まとめ

墓じまいで親戚への手紙は、単なる連絡手段ではなく、家族の絆を維持しながら新しい供養の形を築くための重要な架け橋です。適切な手紙の書き方と段階的なコミュニケーションにより、親族間のトラブルを避けながら円満に進めることができます。

事前相談から完了報告まで、それぞれの段階で相手の気持ちに配慮した丁寧な手紙を送ることで、理解と協力を得やすくなります。また、費用負担の透明性確保や同意書の作成など、後のトラブルを防ぐための準備も欠かせません。感情的になりがちな話し合いでは、共感を示しながら客観的事実に基づいて説明することが成功の鍵となります。

墓じまい後も親戚との関係は続きます。新しい供養方法の共有や年忌法要の相談など、継続的なフォローにより、むしろ家族の絆を深めることも可能です。次世代への適切な情報引き継ぎも含めて、長期的な視点で親族関係を大切にしながら、故人への思いを新しい形で受け継いでいくことが何より重要です。